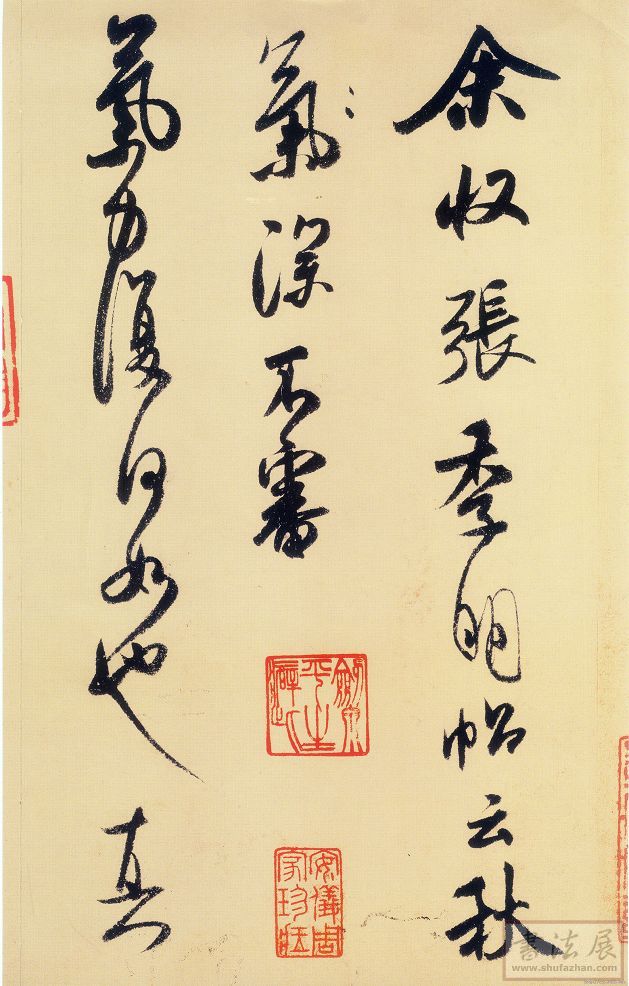

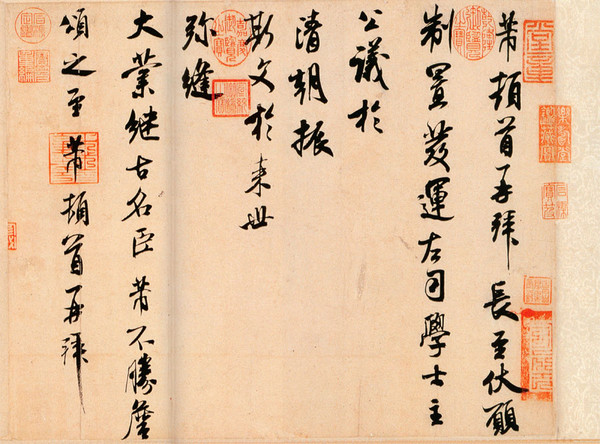

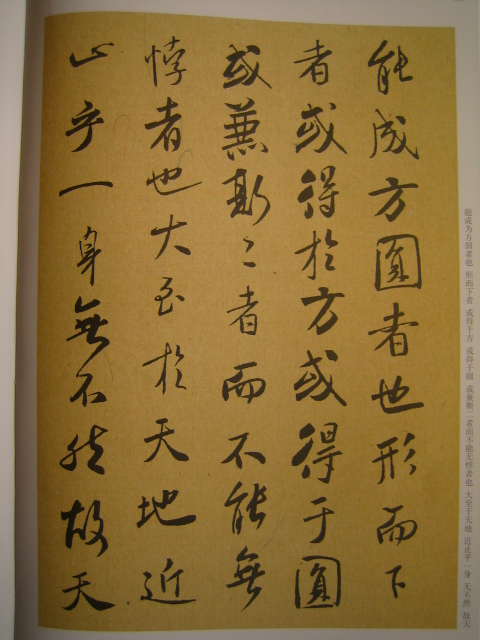

《张季明帖》,米芾书。纸本,25.8×31.3,现藏日本东京国立博物馆。

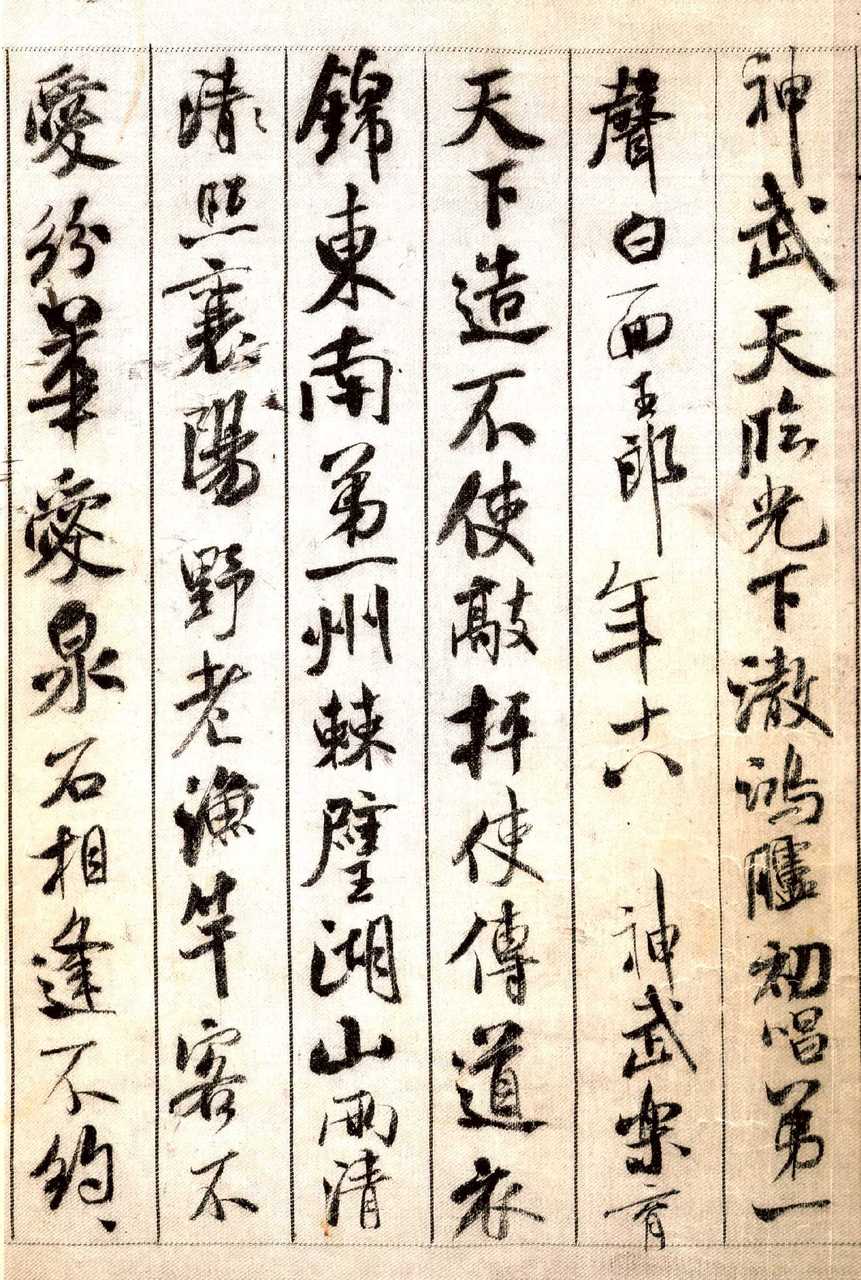

米芾(1051~1107),中国北宋书法家,画家,书画理论家。初名黻,后改芾,字元章,号襄阳居士、海岳山人等。祖籍安徽无为县,后迁居湖北襄阳,长期居润州(今江苏镇江)。米芾的五世祖是宋初勋臣米信,高祖、曾祖以上多为武职官吏,其父名佐,字光辅,官至武卫将年。其母阎氏,曾为宋英宗赵曙皇后高氏的乳娘。曾任校书郎、书画博士、礼部员外郎。善诗,工书法,擅篆、隶、楷、行、草等书体,长于临摹古人书法,达到乱真程度。初师当时某位秀才,后是欧阳询、柳公权,字体紧结,笔画挺拔劲健,后又转师王羲之、王献之,体势展拓,笔致浑厚爽劲,自谓“刷字”,与苏轼、黄庭坚、蔡襄并称宋代四大书法家。其绘画擅长枯木竹石,尤工水墨山水。以书法中的点入画,用大笔触水墨表现烟云风雨变幻中的江南山水,人称米氏云山,富有创造性。米芾传世的书法墨迹有《向太后挽辞》、《蜀素帖》、《苕溪诗帖》、《拜中岳命帖》、《虹县诗卷》、《草书九帖》、《多景楼诗帖》等,无绘画作品传世。著《山林集》,已佚。其书画理论见于所著《书史》、《画史》、《宝章待访录》等书中。

米芾书法宋代以来,为后世所景仰。其作书谓“刷字”,意指其作书行笔方法与前人不同。

宋史载:“米元章初见徽宗,命书《周官》篇于御屏。书毕,掷笔于地,大言曰:‘一洗二王恶札,照耀皇宋万古。’徽宗潜立于屏风后闻之,不觉步出纵观。”公元1107年,米芾病逝,享年57岁。

颠狂之名

徽宗建中靖国元年(1101年),苏轼遇赦自海南度岭北归,途中暂住于太湖边的小船上。那年夏季突然来临,而且非常炎热。苏轼饮冷过度,晚上腹泻,瘴毒并发,辗转无寐。痛苦的长夜他分外想念一位朋友,于是披衣而坐,给他去信,前前后后陆续写了有九封之多。他在信中慨叹道:“昨夜通旦不交睫,端坐饱蚊子尔。不知今夕如何度?”这位朋友接到信函,星夜兼程地赶来了,并专程送来一味良药——麦门冬汤,令苏轼大为开怀。他就是米芾。

以苏轼之巨眼,真正博他赏识的恐怕不多,米芾竟有幸被他认为是“天下第一等人”。他们频繁地鱼雁往来,让东坡在久病寂寥的日子里有棋逢对手的喜悦。米芾的文章清雄绝俗,不蹈袭前人一言。其书法更是欹纵变幻、超妙入神,收到这样的信函,东坡也觉得着实是一种享受啊。

吸引东坡的恐怕还有米芾奇特的个性。米芾将离扬州时,苏轼专门设宴以赆其行。席间,米芾突然起身问:“人们都说我性情颠狂,东坡先生怎么认为呢?”东坡一笑,抚着长髯说:“我同意大家的说法。”米芾颠狂之名从此远扬。

这种怪异性情与米芾的身世以及时局不无联系。据南宋人记载,米芾是西域“昭武九姓”胡(粟特人)中米国人的后裔,只不过汉化程度比较深了。他自幼聪颖,三岁读诗,七岁学书。因其母曾为英宗高皇后接生哺乳,在十八岁时恩荫入仕,其文化角色与真实身份出现了滑稽的错位,这使他一直感到压抑。他的一生,贯穿始终的是官场纷争。青年至中年是变法并延续的党祸,晚年则是曾蔡相轧。他和各派政治力量的亲疏去就关系,无可避免给他的仕途带来了不利影响,“从仕数困”。“冗浊”出身的尴尬以及政治风波的冲击,造就畸行诡迹、性格双重的米芾。既然“不能与世俯仰”,于是他把大量精力投入质有而趣灵的书画器玩中,回到永恒的精神之乡。

怪异之癖

不像东坡带着欣赏与包容态度调侃米芾与众不同的形迹,在众人眼中,米芾确实是一个不伦不类的怪人。他经常仿效唐人打扮,所到之处众人围观。尤喜戴高檐帽,坐轿子时,帽子为轿顶所碍,他不肯摘帽,更不肯低头,竟然撤去轿顶,露帽而坐。但是,不轻易低首的米芾却有一次摘帽设席下拜,对象有点离奇,居然是河边一块丑石,他边叩首边自言自语:“吾欲见石兄二十年矣。”此一颠举差点使他丢官,他则作图自鸣得意:“彼之所美,我之所恶也;我之所美,彼或恶之。”爱石成癖的米芾曾经从和尚那里得到一块端州石,屹立如山、气象万千,他喜爱备至,抱着石头睡了三天三夜,然后跑去嘱咐东坡为之题铭。在涟水做官时,米芾收集了该地许多奇石,天天足不出户在家欣赏,把政务置之一旁。杨次公伯到涟水检查官吏政绩,闻说此事,登门前来批评教育。米芾见了他竟笑而不答,从左袖取出一块嵌空玲珑的石头,翻来转去给杨看,杨观察使脸色铁青。米芾见状又取出块石头,只见此石叠峰层峦,比上一块更为奇巧,杨还是不为所动。米芾最后拿出一块天雕神镂的奇石,一边自语:“这样的石头怎能不爱?”杨观察使眼睛一亮,忽然夺过石头说:“不单你爱,我也爱得很。”说完转身登上车走了,米芾追悔莫及。

喜欢炫耀的米芾还因好洁成癖吃过亏。《清波杂志》载,米芾特意制作了一把银制长柄勺子,每当欣赏把玩藏品前,必让仆人舀了水滴泻洗手,洗完后两手相互拍干。有次他刚好得了一方宝砚,自认为“此砚非世间物,殆天地秘藏待我而识之”。朋友周仁熟慕名前来观赏,他把手洗了好几遍,做出一副恭敬的姿态。米芾高兴地把砚台捧出来,周连声叫好:“实在是难得的精品,不知道发墨如何?”米芾便叫仆人取水,但周仁熟性急,吐了一口唾沫研墨。米芾气极,二话不说将砚台拱手相让。后来周仁熟回去把这方砚台洗了又洗,给米芾还回去,米芾仍然不要。

为了防备这样的“灾难”重演,特别对于更加精贵的古书画,米芾专门订了“阅书之法”。每次朋友索阅书画时,他将两张方桌洗净拼起,上面再盖覆白纸。他沐手后取出书画,铺展以示客。“客云展,芾展;客云卷,芾卷。客据案甚尊,芾执事趋走甚卑。”每每客人看得快意,米芾却搞得大汗淋漓。

巧取之举

米芾也利用洁癖获取过一方宝砚,而且砚台的主人竟然是徽宗皇帝。一次徽宗召见米芾,命他在御屏上书写《周官篇》,并亲自给他备好御用端砚。写完以后,米芾突然把笔掷于地上,捧着砚台跪在徽宗脚下说:“这个砚台臣已经濡染过,不能再让您使用了。”徽宗素知“米颠”的性情,闻听此言大笑,旋即答应了他的请求。

对于心爱的字画米芾更不惜舍命相求。一日他与蔡太保攸同坐小船出游。攸拿出所藏右军王略帖示之,该帖苍雄沉着,逸迈奇崛,米芾惊叹不已,要求以其他画交换,攸不肯。米芾一急,竟跳上船舷以投江相要挟,被逼无奈的攸连忙将帖奉上。《铁围山丛谈》还记载过这样一件事:“唐沈传师有《道林诗》,大字犹掌,书于牌,藏其寺中,常以一小阁贮之。米老元章为微官时,游宦过其下,舣舟湘江,就寺主僧借观。一夕张帆携之遁,寺僧亟讼于官,官为遣健步追取还,世以为口实也。”这种抢夺的手段实在不太光彩,难怪苏轼会做诗取笑他藏品的来路不正:“巧偷豪夺古来有,一笑谁似痴虎头。”

米芾还常借人古书画自临,“并以真赝本归之,俾其自择,而莫辨也”。得偿所愿又借此炫技的米芾便得意不已。由于他好作赝本,骗得人家古书画很多,他的朋友们常以此戏谑之。东坡跋米芾所收书画云:“画地为饼未必似,要令痴儿出馋水。”又云:“锦囊玉轴来无趾。”山谷和之云:“百家传本略相似,如月行天见诸水。”又云:“拙者窃钩辄斩趾。”皆谓米芾好取人书画也。一日杨次翁请米芾赴宴,席间指着桌上一盆鱼对米芾说:“今日为君作河豚。”米芾不敢下箸。次翁于是大笑说:“你不必担心,这条河豚只是个赝本罢了。”

当时人们都说米颠“只痴进不痴出”,不过他也不是每次都能得逞。传说有次他见到一幅戴嵩的画,画面上是两头蓄势发作、弓角相斗的牛。他爱不释手,摹了一幅还给主人。谁知主人认出这是摹品,要求归还真迹。米芾问何以见得,主人说:“牛目有童子影,此则无也。”原来戴嵩居然在牛的眸子里画了个放牛娃的身影。米芾没有注意这个细节,只好将原作还给对方。

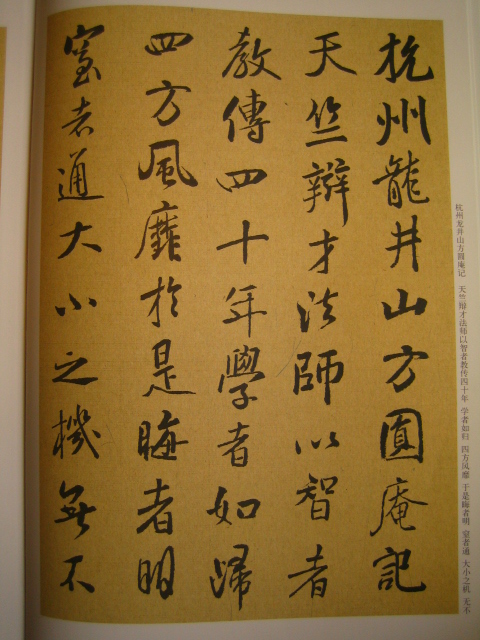

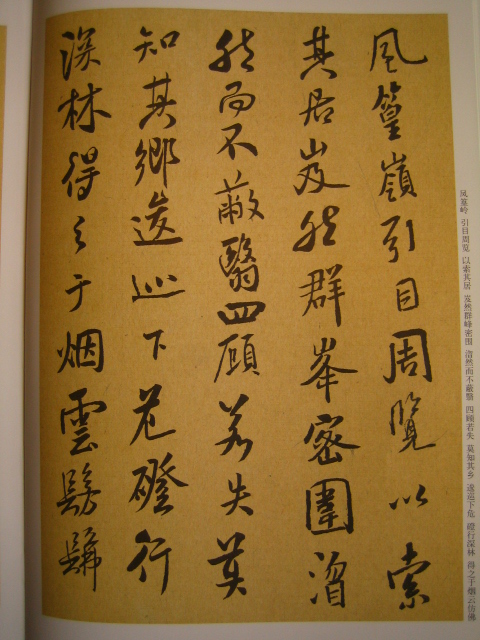

作伪之法

由于米芾的“巧取豪夺”,自身藏品又富,且喜交游,所从游者皆一时名士,如此流连盘桓、饱游饫看日久,禀性聪慧的他自是目力大长,在鉴赏与伪托上尤有一手。他在《画史》、《书史》中描述了许多关于书画鉴定与作伪的方法。

晋唐、五代和宋初,画家作画往往不钤印章,只在隐蔽处题名款,不善鉴定者很难辨识,但眼力不同寻常的米芾常常能发现细微的证据,他在《画史》中记载:“范宽师荆浩,浩自称洪谷子,王诜尝以二画见送,题云勾龙爽画。因重背入水,于左边石上有洪谷子荆浩笔,字在合绿色抹石之下,非后人作也,然不全似宽。后数年徒僧房有一轴山水与浩一同,而笔干不圜,于瀑水边题‘华原范宽’,乃是少年所作,却以常法较之,山顶好作密林,自此趋枯老;水际作突兀大石,自此趋劲硬,信荆之弟子也。于是以一画易之,收以示鉴者。”若不是米芾独具慧眼,范宽之作将被误以为龙爽之作,画史上将有以讹传讹之可能。

米芾还从自己的经验出发,介绍了一些书画作伪之法,如用烟熏、染色法做旧等等。另有在绢上作伪、制造裂纹等情况。米芾在《书史》中还将自己所见到的王生做旧造假记录下来,同时也将辨识的依据作了说明:“熏纸烟色,上深下浅;染纸湿色,纸纹栖尘;劳纸作茧,纹软。”另外还有刮去真名填假名、无名画填有名画等等,如将五代山水画中“蜀人李升”刮去,题曰“李思训”等,又所谓“牛即戴嵩,马即韩干,鹤则杜荀,象即章得也”。不一而足,以为后人警戒。

画史之争

虽然米芾精于鉴藏,但对于他是否为严格意义上的画家,历来争议颇多。透过《墨庄漫录》卷一、《春渚纪闻》卷七与《清波杂志》卷十一等相关记载,我们可以清楚看到米芾与赵佶君臣间书法创作的众多精彩场面,而类似的绘画交往却无从见到,就连米芾进献给徽宗皇帝的《楚江清晓图》也是其子米友仁的作品。史料记载他临摹古画以假乱真,多有后人渲染的可能。清代学者翁方纲著有《米海岳年谱》,以他数十年考据之功,也未能对米芾画作做出肯定的回答。鉴定名家启功先生更谓:“世传米画者若干,可信为宋画者几无,可定为米氏者又无几,可辨为大米者,竟无一焉。”所以有人认为其作品的天趣是得之于自然的启迪与自身的颖悟,而不是训练有素的必然结果。种种迹象表明,米芾作画大概是文人墨客茶余饭后的一种消遣而已,从某种意义上说,米画只能算作是其书法修养的自然延伸,是收藏书画器玩日久之后的自然陶冶与沐养。

米芾对于书画率真而又随意的态度与东坡“游心兹艺”一说异曲同工,其随性而洒脱的个性更一脉相通,所以二人如此相得。在东坡病逝前半个月,还勉强提笔给米芾写了最后一封信,结束了他们长达二十年的笔墨之缘。东坡云:“岭海八年,亲友旷绝,亦未尝念。独念吾元章迈往凌云之气,清雄绝俗之文,超妙入神之字,何时见之,以洗我积年瘴毒耶!”正是对于米芾及二人友情的深情评说。

东坡曾感慨:“世间有癖念谁无。”世人但有殊癖,终身不易,便是名士。 (本文来源:解放日报 )